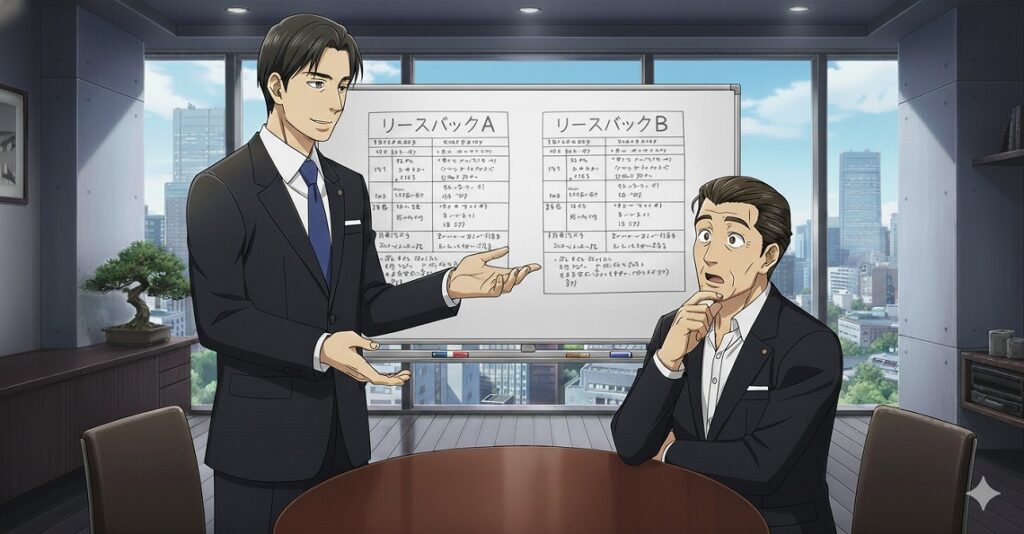

不動産や建築の業界でよく耳にする「リースバック」という言葉。実はこの言葉、全く異なる2つの意味を持っていることをご存知でしょうか? なんとこの2つの意味を理解している人は意外と少なく、多くの人がどちらか一方の意味だけでこの言葉を使っているため、会話がちぐはぐになることがあります。

今回は、この「リースバック」という言葉が持つ2つの意味について、詳しく解説していきます!

1. リースバックの1つ目の意味:「売却して借り戻す」

まず1つ目の「リースバック」の意味は、不動産の売買と賃貸借契約が一体となった契約のことです。具体的には、所有している物件(例えば自宅や本社ビル)を運営会社などに売却し、その後その会社と賃貸借契約を結ぶことで、売却後も同じ物件に住み続けたり、使用し続けたりする形態を指します。

- 活用事例:

- 個人の場合: 高齢化が進む現代において、老後資金の確保が課題となる中で、自宅を売却して資金を調達しつつ、そのまま住み続けられる方法として注目されています。

- 企業の場合: 本社ビルなどを売却して資金を調達し、その後も賃貸としてそのビルを使用し続けるケースでも使われます。

もし「リースバック」という言葉が英語本来の意味を持つとすれば、この「売却した後に賃借して住み続ける」という使い方が正しい意味にあたります。

2. リースバックの2つ目の意味:「建設協力金」の返済方法

もう一つの「リースバック」の意味は、ロードサイド店舗のテナントが地主さんから土地を借りる際によく使われるものです。これは、テナントが建築費の一部として建設協力金(例えば建築費の10%相当額)を地主さんに預け、その預けた建設協力金を毎月の家賃から相殺して返済してもらうことを指します。

- 仕組み: 一旦、テナントが地主さんに建設協力金を貸し付け、地主さんはそれを毎月の家賃と相殺する形で少しずつ返済していくイメージです。

この「建設協力金」という仕組み自体が日本独自のものであり、海外にはこのようなルールは存在しません。

なぜこんなにややこしいの?

この2つの「リースバック」は、どちらも和製英語として日本に定着しているため、どちらが間違っているということはない。しかし、同じ言葉でありながら全く異なる意味を持つため、会話中にお互いが違う意味で解釈していることに気づかず、話が全く噛み合わないという状況が頻繁に起こります。私も、この言葉が2つの意味を持つと分かってからは、混同を避けるためにあまり使わないようにしています。

動産や建築に携わる方だけでなく、地主さんにとっても、この2つの意味を理解しておくことは、無用な誤解やトラブルを避ける上で非常に重要だと言えるでしょう。

いかがでしたでしょうか? 「リースバック」という言葉の奥深さに驚かれた方もいらっしゃるかもしれませんね。もしこの情報が皆さんのお役に立てれば幸いです。

0120-925-104

0120-925-104